COP28 – Leçons et apprentissages de The Bridge Tank à la COP de Dubai

Depuis 2015 et la COP21 à Paris, la présence de The Bridge Tank à la COP est devenue une opportunité annuelle pour notre think tank de contribuer au débat public sur l’action climatique et le développement durable. Cette année, la COP28 à Dubaï n’a pas fait exception à la règle. Joël Ruet, Président de The Bridge Tank, a participé à la conférence du 30 novembre au 4 décembre, en coordination avec le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) et le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB).

Au-delà des négociations officielles, marquées par des tensions et des frustrations mais qui ont malgré tout abouti à un accord historique, les COP sont l’occasion de dialoguer avec des acteurs du changement venant du monde entier et de découvrir des success stories et des projets développés par des praticiens inspirés et inspirants. La COP fut également une opportunité d’en apprendre davantage sur les dernières innovations liées aux sujets qui ont été au cœur des actions de The Bridge Tank au fil des ans – transitions énergétiques, modèles de croissance économique et les rôles de l’industrie, l’agriculture et l’adaptation des terres dans ces dernières.

Ces thèmes ont tous connu des avancées importantes lors de la COP28 : les énergies fossiles ont été mentionnées dans l’accord final, les engagements des acteurs industriels se sont multipliés et le fonds pour les pertes et dommages a été mis en place.

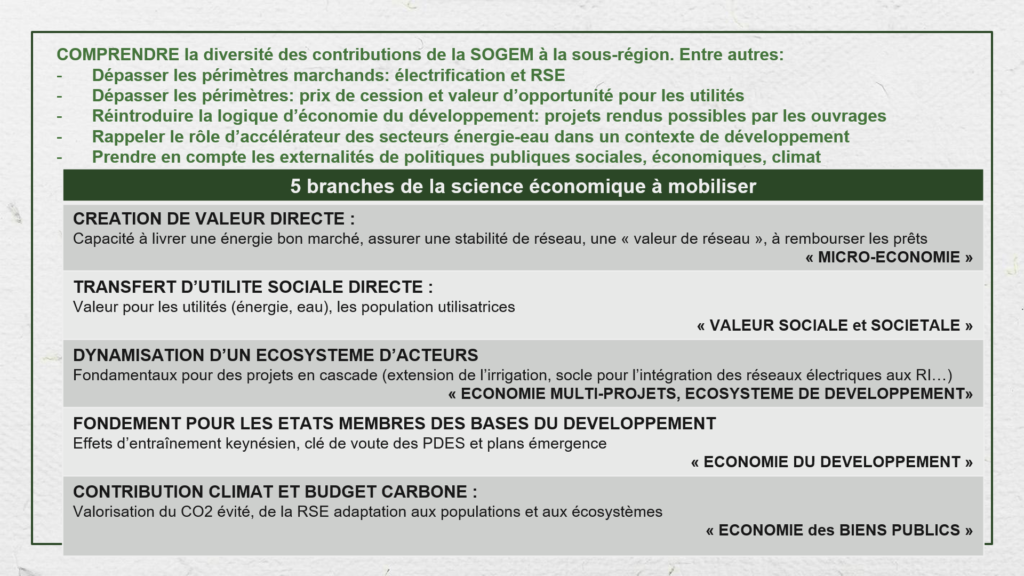

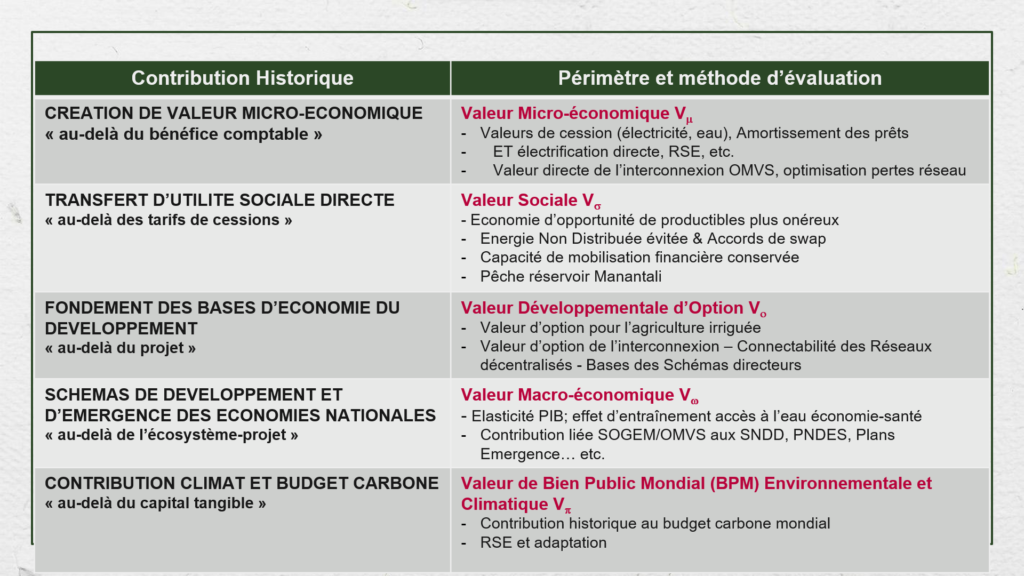

Par ailleurs, The Bridge Tank a eu le privilège d’être directement impliqué dans la présentation de deux de ces success stories provenant d’Afrique de l’Ouest, qui ont permis d’évaluer la contribution au développement de la région :

- fournie par les infrastructures hydroélectriques et les programmes associés mis en œuvre par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Le side event a été organisé par l’OMVS et la SOGEM, avec le soutien officiel du CILSS, qui a accueilli l’événement sur son pavillon, et de The Bridge Tank.

- offerte par les financements innovants pour les projets climatiques, avec le lancement officiel du Fonds d’étude climat de la Banque ouest-africaine de développement.

Pour en savoir plus sur la participation de nos board members à la COP de Dubaï :

Sécurité alimentaire : gouvernance, sécurité et résilience climatique

Le 2 décembre, la Conférence de Munich sur la sécurité (Munich Security Conference, MSC) a ainsi organisé un side event à huis clos, intitulé « Dried Up : Strengthening Resilience of Food Systems in Light of Climate Change » (« Asséchés : renforcer la résilience des systèmes alimentaires face au changement climatique »). L’événement s’est penché sur la façon dont le changement climatique contribue à l’insécurité alimentaire actuelle, une crise déjà aggravée par la guerre menée par la Russie en Ukraine, divers conflits régionaux, les conséquences de la pandémie de COVID-19, les chocs économiques et les défis de la chaîne d’approvisionnement à travers le monde.

Comment faire converger au mieux les efforts de lutte contre le changement climatique et contre la faim ? Comment la COP28 peut-elle servir de plateforme pour réunir les deux communautés politiques afin d’aborder les effets d’entraînement du changement climatique sur la sécurité alimentaire mondiale ? Telles étaient les grandes questions au coeur des discussions entre les participants à ce side event :

- Cindy Hensley McCain, Directrice exécutive, United Nations World Food Programme

- Vera Songwe, Présidente du conseil d’administration, The Liquidity and Sustainability Facility

- Ricarda Lang, Coprésidente, Groupe Parlementaire Alliance 90/Les Verts Greens

- Nisreen Elsaim, Présidente, Sudan Youth Organization on Climate Change, Khartoum

- Michael Werz, Conseiller senior, Munich Security Conference (Modération)

Un sujet qui intéresse particulièrement The Bridge Tank est celui du financement de la restauration des terres et de l’agriculture durable et créatrice d’emplois, notamment en Afrique. Notre engagement auprès des dirigeants africains nous a conduit à l’idée qu’une utilisation transitoire des revenus du gaz naturel est le moyen de financer ces investissements nécessaires, dans un double contexte où l’Afrique subsaharienne n’a pas été un contributeur au changement climatique et a besoin de financer sa transition durable d’une part, tandis que d’autre part, l’Occident voit le gaz naturel comme une étape de la transition énergétique.

Après ces premiers investissements qui incluraient le financement de la diffusion des énergies renouvelables sur le terrain, cette transition financière pourrait prendre fin ; le message principal des participants à la COP venus du Sud Global étant qu’ils souhaitent s’appuyer de plus en plus sur des financements souverains pour leurs transformations et ne pas dépendre de l’Occident quand ils le peuvent. Joël Ruet a pu partager ces points de vue avec les panélistes. C’est dans cet esprit que The Bridge Tank est prêt à contribuer à la task force que la Conférence de Munich sur la sécurité se propose de lancer.

Le commerce durable et le libre-échange, vecteurs de la lutte contre le changement climatique

La veille, le 5 décembre, Joel Ruet avait déjà été convié à une réception de haut niveau sur le thème « Le commerce durable et inclusif en tant que moteur de la croissance économique et de la prospérité ».

La réception a rassemblé :

- Hillary Clinton, ancienne Secrétaire d’État des États-Unis,

- Dr Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce,

- Maha AlQattan, Directrice générale du développement durable, DP World.

En ouverture, Hillary Clinton a cité Madeleine Albright, en se décrivant comme « une optimiste qui s’inquiète beaucoup », traduisant ainsi avec finesse l’esprit des participants à la COP28 à ce stade des négociations. Elle a rappelé les efforts de la Global Clinton Initiative en faveur de la durabilité environnementale et s’est réjouie qu’un accord ait pu être trouvé sur les pertes et dommages.

Néanmoins, la lutte contre le changement climatique nécessite également un plan d’action à long terme, dont le libre-échange fait partie, même s’il doit être repensé, a rappelé Mme Okonjo-Iweala. En effet, le libre-échange a eu jusqu’à présent des avantages et des inconvénients : les avantages sont certainement liés à sa capacité à assurer une large distribution des technologies vertes qui ont été mises à l’échelle à un coût rapidement décroissant ; la connectivité et le développement de la chaîne logistique ont également assuré leur portée à l’intérieur des terres, bien au-delà des capitales ou des principaux ports, un point que l’invité de DP World a également tenu à souligner. En ce qui concerne les améliorations nécessaires de l’empreinte carbone du libre-échange, Mme Okonjo-Iweala a rappelé plusieurs tendances positives ou points d’inflexion dans l’introduction de meilleures normes ESG dans la chaîne mondiale, en insistant notamment sur l’effet de levier de l’industrie du transport maritime.

Mme Okonjo-Iweala a plus généralement rappelé le rôle de la coordination entre les acteurs industriels, les gouvernements et la finance, une ligne d’analyse qui traverse l’histoire de The Bridge Tank depuis sa création, sur la base de laquelle nous avions notamment contribué à la task force sur l’énergie et le climat dans le cadre de la présidence du G20 en 2023.

Enfin, Mme Okonjo-Iweala a introduit une perspective progressiste bienvenue sur le libre-échange, qui n’est pas recherché en soi mais qui est accompagné de transparence, de normes équitables et de progrès social dans les pays et les systèmes économiques qui veulent participer au système de l’OMC. L’assistance, composée de personnalités de renom issues de divers secteurs industriels et géographies, a pu constater qu’une révolution silencieuse était en cours.

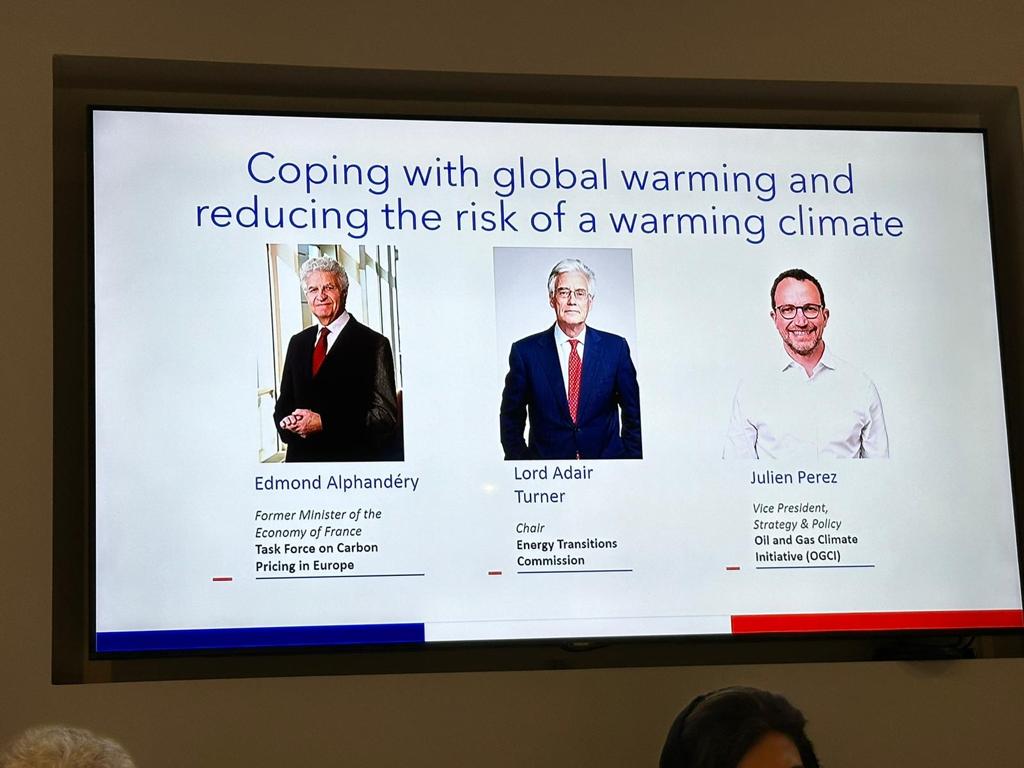

Accélérer la transition énergétique : outils économiques et acteurs

Un side event clé co-organisé par la Task Force sur la tarification du carbone en Europe présidée par Edmond Alphandéry, ancien ministre français de l’économie, et le think tank The Climate Overshoot Commission présidé par Pascal Lamy, ancien DG de l’Organisation mondiale du commerce, a fourni un compte-rendu détaillé de la réflexion sur les outils économiques, les perspectives technologiques et les priorités environnementales et morales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Dans la continuité de la présentation par la représentante du FMI des résultats d’une étude historique décrivant la répartition des subventions aux combustibles fossiles en fonction des capacités de production, et de la présentation par Lord Turner de la version actualisée de l’approche de l’Energy Transiton Commission sur le rôle respectif des différentes technologies, Joel Ruet a suggéré de travailler à une connexion entre les deux, non seulement en reliant les deux paramètres mais aussi en les ancrant dans des géographies, afin de préparer le terrain pour des scénarios et des politiques optionnels.

Le Bridge Tank ayant été un participant régulier de la Task Force, nous avons été heureux de voir les progrès continus de ses résultats et de ses réalisations au fil des ans.

L’événement parallèle « Coping with global warming and reducing risk of a warming climate » (Faire face au réchauffement climatique et réduire le risque d’un réchauffement du climat) a donné la parole à :

- Edmond Alphandéry, Président de la Task Force sur la tarification du carbone en Europe, ancien ministre de l’économie de la France ;

- Dora Benedek, Responsable de division, division de la politique climatique, département des affaires fiscales, Fonds monétaire international ;

- Lord Adair Turner, Président de la Commission pour la transition énergétique ;

- Julien Perez, Vice-président, stratégie et politique, Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) ;

- Pascal Lamy, Président de la Climate Overshoot Commission, ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce ;

- Hina Rabbani Khar, ancienne ministre des affaires étrangères du Pakistan, membre de la Climate Overshoot Commission.

En matière d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, les acteurs comptent. Le 5 décembre, Joël Ruet était invité à participer à un dîner sur le thème « Accélérer la transition énergétique : la nécessité d’une action collective », organisé par la société de logistique émiratie DP World, et réunissant un ensemble d’acteurs économiques de l’industrie portuaire et maritime, des ONG engagées dans l’adaptation, et des grands industriels. Cet événement s’inscrivait dans la continuité de la participation de The Bridge Tank aux groupes de travail du Business20 du G20.

L’événement a permis de réfléchir à des pistes d’action pour faciliter et accélérer la transition vers des sources d’énergie à faible teneur en carbone, un sujet d’intérêt de longue date pour The Bridge Tank.

Le format « discussion au coin du feu » de l’évènement a accueilli les contributions de Jesper Kristensen, Group Chief Operating Officer, Marine Services DP World, Tiemen Meester, Group COO, Ports & Terminals, DP World, Sue Stevenson, Director of Strategic Partnerships and International Development, Barefoot College International, & Federico Banos-Lindner, Group SVP, Government Relations & Public Affairs, DP World. Les discussions ont été animées par Lynn Davidson, ancienne conseillère du président de la COP26, Alok Sharma, et ont été ponctuées d’une allocution de Rajiv Ranjan Mishra, chef de la délégation de la COP28, Confédération de l’industrie indienne (CII).

Adaptation et résilience au changement climatique

Ayant récemment travaillé avec le bureau national du PNUD en Haïti sur le plan national d’adaptation de ce pays, The Bridge Tank a porté un intérêt particulier à la session intitulée « Changement climatique, insécurité et mobilité dans les États fragiles : Une nouvelle approche de l’adaptation au climat et de la consolidation de la paix » qui s’est tenue au pavillon de la Somalie et a été organisée par le Programme des Nations unies pour l’environnement, le ministère haïtien de l’environnement, la Somali Greenpeace Association et le Mécanisme des Nations unies pour la sécurité climatique.

Sur ce thème de l’adaptation, The Bridge Tank a également participé à un événement parallèle sur « l’apprentissage itératif mené localement et l’adaptation transformative pour renforcer la résilience des communautés » organisé par le Centre international pour le changement climatique et le développement et accueilli par le pavillon du FENU.

La COP28 a également été l’occasion de faire le suivi de notre side event de la COP27 avec la Banque Agricole de Développement du Niger sur leurs initiatives visant à promouvoir les systèmes d’assurance rurale.

La zone d’innovation de la COP28

Enfin, la Zone Innovation de cette année a accueilli une multitude d’initiatives sur l’innovation, la finance durable, l’hydrogène et l’agriculture. Cela s’est avéré être une occasion précieuse d’aiguiser l’esprit des uns et des autres sur les tendances à venir.